サイドカーレースの歴史は古く、初期のレースではオートバイの横に船をつけたごく普通の街乗りサイドカーと同じ形のマシンが使用されていました。有名なマン島TTレースでは1923年に初めてサイドカークラスが開催され、1949年からはロードレース世界選手権(WGP)のサイドカークラスも始まり、ドライバーが膝をついて操縦しパッセンジャーはアクロバットな動きで荷重をコントロールする「ニーラー」と呼ばれる現代に受け継がれる基本形態が生まれました。

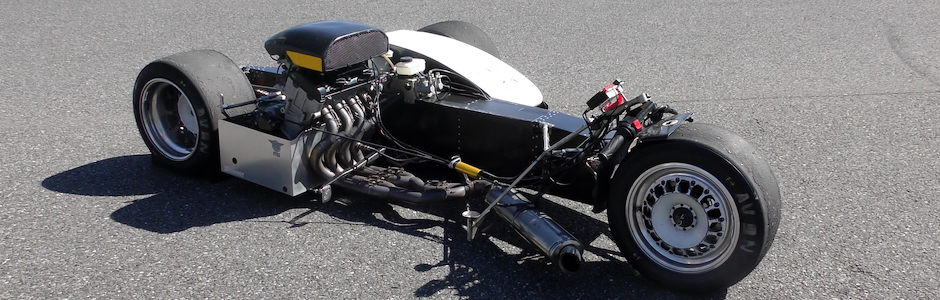

1970年代まではドイツBMWの水平対向エンジンを搭載したマシンが栄華を極めましたが、4輪用のタイヤや足回りのパーツを使用するようになりモノコック構造のフレームなど新しい技術が次々に登場し、ヤマハから大排気量市販2ストロークレーサーのTZ500/750が登場したことで大変革期を迎えます。2輪駆動や側輪の舵が切れるもの、4輪のように着座して操縦するものなど旧来とはかけ離れたサイドカーが投入されましたがサイドカークラスの本質を失うとされ禁止になりました。その後1981年に現在のF1クラスの主流マシンとなる構造がLCRにより生み出されました。

エンジンは約20年間TZ500をベースとしたものが使用されていましたが、ロードレース世界選手権の4ストローク化と足並みを合わせて4ストローク市販エンジンへと切り替わり現在に至ります。

1996年をもってWGPからは独立し、名称を幾度か変えながらサイドカー世界選手権は現在でもヨーロッパの国々を転戦して行われています。またマン島TTレースも中断期間がありながら1954年から復活し2023年には100周年を迎えました。

メーカーに依存しない各自のクラフトマンシップが活躍できる「最後のモータースポーツ」としてヨーロッパでは根強い人気があります。